-

Rubriques

- Agenda (3)

- Batana (59)

- Blog (66)

- Caillou (164)

- Cinétique du pékin (10)

- Citations (21)

- Courir (80)

- développement personnel (6)

- e-mail (8)

- En vrac (9)

- Ennéagramme (1)

- Finance (70)

- Fonds de miroir (18)

- GTD (7)

- H6M (3)

- Hahaha (23)

- In English (18)

- Informatique et Internet (95)

- Livres (66)

- MBTI (11)

- Musique (15)

- Non classé (6)

- Novela (22)

- Perso (123)

- Photo (26)

- Productivité (73)

- Prof (31)

- Réflexions (253)

- Romano (118)

- stats (5)

- To-Do (10)

- Transformer (2)

- travail (9)

- Ubuntu (41)

- Verts de terre (22)

-

Archives

- 1 mai 2025 (1)

- 27 mars 2025 (1)

- 19 février 2025 (1)

- 12 février 2025 (1)

- 31 janvier 2025 (2)

- 1 janvier 2025 (2)

- 21 novembre 2024 (1)

- 21 juillet 2024 (1)

- 14 juillet 2024 (1)

- 3 février 2024 (1)

- 27 juillet 2023 (1)

- 4 mai 2023 (2)

- 11 février 2023 (1)

- 6 octobre 2022 (1)

- 11 septembre 2022 (1)

- 28 août 2022 (1)

- 27 juillet 2022 (1)

- 24 mars 2022 (1)

- 20 février 2022 (1)

- 10 février 2022 (1)

- 21 décembre 2021 (1)

- 11 décembre 2021 (1)

- 6 décembre 2021 (1)

- 28 septembre 2021 (1)

- 4 juillet 2021 (1)

- 27 juin 2021 (2)

- 3 mai 2021 (1)

- 18 avril 2021 (1)

- 7 février 2021 (1)

- 3 février 2021 (1)

- 20 janvier 2021 (1)

- 29 décembre 2020 (2)

- 31 juillet 2020 (2)

- 21 juillet 2020 (1)

- 16 mai 2020 (2)

- 31 mars 2020 (2)

- 24 mars 2020 (1)

- 23 mars 2020 (1)

- 17 mars 2020 (2)

- 15 mars 2020 (2)

- 12 mars 2020 (2)

- 10 avril 2019 (1)

- 14 mars 2019 (1)

- 31 décembre 2018 (1)

- 27 décembre 2018 (1)

- 6 novembre 2018 (1)

- 4 novembre 2018 (1)

- 26 septembre 2018 (1)

- 16 septembre 2018 (1)

- 12 août 2018 (1)

- 8 août 2018 (1)

- 21 juillet 2018 (1)

- 30 décembre 2017 (1)

- 23 octobre 2017 (1)

- 5 octobre 2017 (1)

- 11 août 2017 (1)

- 1 août 2017 (1)

- 30 juillet 2017 (1)

- 25 juin 2017 (1)

- 20 avril 2017 (1)

- 1 novembre 2016 (1)

- 15 juillet 2016 (1)

- 2 juillet 2016 (1)

- 29 mai 2016 (1)

- 26 avril 2016 (1)

- 25 avril 2016 (1)

- 21 mars 2016 (1)

- 13 mars 2016 (1)

- 8 mars 2016 (1)

- 4 février 2016 (1)

- 14 janvier 2016 (1)

- 4 janvier 2016 (1)

- 18 décembre 2015 (1)

- 27 novembre 2015 (1)

- 14 novembre 2015 (1)

- 31 août 2015 (1)

- 1 juillet 2015 (1)

- 24 mai 2015 (1)

- 16 avril 2015 (1)

- 1 avril 2015 (1)

- 19 janvier 2015 (1)

- 18 janvier 2015 (1)

- 14 janvier 2015 (1)

- 11 janvier 2015 (1)

- 12 décembre 2014 (1)

- 1 novembre 2014 (1)

- 2 septembre 2014 (1)

- 29 août 2014 (1)

- 28 août 2014 (2)

- 2 août 2014 (1)

- 24 juillet 2014 (1)

- 9 juillet 2014 (1)

- 6 juillet 2014 (1)

- 4 juillet 2014 (1)

- 28 mai 2014 (1)

- 28 avril 2014 (2)

- 22 mars 2014 (1)

- 20 mars 2014 (1)

- 1 mars 2014 (1)

- 3 février 2014 (1)

- 23 janvier 2014 (1)

- 15 janvier 2014 (1)

- 22 décembre 2013 (1)

- 24 septembre 2013 (1)

- 22 septembre 2013 (3)

- 14 septembre 2013 (1)

- 12 septembre 2013 (1)

- 4 septembre 2013 (1)

- 3 septembre 2013 (1)

- 2 septembre 2013 (1)

- 21 août 2013 (1)

- 17 août 2013 (1)

- 16 août 2013 (1)

- 14 août 2013 (1)

- 26 juillet 2013 (1)

- 14 juillet 2013 (1)

- 9 juillet 2013 (1)

- 6 juillet 2013 (1)

- 5 juin 2013 (1)

- 11 mai 2013 (1)

- 21 avril 2013 (1)

- 28 mars 2013 (1)

- 20 mars 2013 (3)

- 17 mars 2013 (1)

- 13 mars 2013 (1)

- 12 mars 2013 (1)

- 11 mars 2013 (1)

- 1 mars 2013 (1)

- 28 février 2013 (1)

- 26 février 2013 (1)

- 15 février 2013 (1)

- 9 février 2013 (1)

- 7 février 2013 (1)

- 5 février 2013 (1)

- 2 février 2013 (1)

- 1 février 2013 (1)

- 31 janvier 2013 (1)

- 29 janvier 2013 (1)

- 28 janvier 2013 (2)

- 26 janvier 2013 (1)

- 24 janvier 2013 (1)

- 22 janvier 2013 (1)

- 21 janvier 2013 (1)

- 20 janvier 2013 (1)

- 18 janvier 2013 (1)

- 17 janvier 2013 (1)

- 14 janvier 2013 (1)

- 9 janvier 2013 (1)

- 7 janvier 2013 (1)

- 4 janvier 2013 (1)

- 22 octobre 2012 (1)

- 20 octobre 2012 (1)

- 15 octobre 2012 (1)

- 13 octobre 2012 (1)

- 5 octobre 2012 (1)

- 12 août 2012 (1)

- 9 août 2012 (1)

- 4 août 2012 (1)

- 29 juillet 2012 (1)

- 3 juillet 2012 (1)

- 28 juin 2012 (2)

- 13 avril 2012 (1)

- 25 mars 2012 (1)

- 20 mars 2012 (1)

- 18 mars 2012 (1)

- 15 mars 2012 (1)

- 6 mars 2012 (1)

- 5 mars 2012 (1)

- 2 mars 2012 (1)

- 26 février 2012 (2)

- 8 février 2012 (1)

- 26 janvier 2012 (1)

- 23 janvier 2012 (1)

- 22 janvier 2012 (1)

- 21 janvier 2012 (1)

- 20 janvier 2012 (2)

- 17 janvier 2012 (1)

- 14 janvier 2012 (1)

- 5 janvier 2012 (1)

- 1 janvier 2012 (2)

- 31 décembre 2011 (1)

- 28 décembre 2011 (2)

- 24 décembre 2011 (1)

- 15 décembre 2011 (1)

- 14 décembre 2011 (1)

- 30 novembre 2011 (1)

- 25 novembre 2011 (1)

- 21 novembre 2011 (1)

- 18 novembre 2011 (1)

- 10 novembre 2011 (1)

- 1 novembre 2011 (2)

- 28 octobre 2011 (1)

- 27 octobre 2011 (1)

- 9 octobre 2011 (1)

- 8 octobre 2011 (1)

- 6 octobre 2011 (1)

- 4 octobre 2011 (1)

- 30 septembre 2011 (1)

- 23 septembre 2011 (1)

- 20 septembre 2011 (1)

- 19 septembre 2011 (1)

- 7 septembre 2011 (1)

- 6 septembre 2011 (1)

- 1 septembre 2011 (1)

- 26 août 2011 (1)

- 25 août 2011 (2)

- 23 août 2011 (1)

- 22 août 2011 (2)

- 21 août 2011 (1)

- 20 août 2011 (2)

- 17 août 2011 (1)

- 12 août 2011 (1)

- 9 août 2011 (1)

- 8 août 2011 (1)

- 6 août 2011 (1)

- 31 juillet 2011 (1)

- 29 juillet 2011 (2)

- 28 juillet 2011 (1)

- 22 juillet 2011 (1)

- 14 juillet 2011 (1)

- 3 juillet 2011 (2)

- 2 juillet 2011 (1)

- 27 juin 2011 (1)

- 22 juin 2011 (2)

- 21 juin 2011 (1)

- 18 juin 2011 (1)

- 15 juin 2011 (1)

- 13 juin 2011 (2)

- 9 juin 2011 (1)

- 5 juin 2011 (1)

- 4 juin 2011 (1)

- 15 mai 2011 (1)

- 4 mai 2011 (1)

- 27 avril 2011 (1)

- 24 avril 2011 (1)

- 22 avril 2011 (1)

- 10 avril 2011 (1)

- 9 avril 2011 (1)

- 1 avril 2011 (1)

- 22 mars 2011 (1)

- 13 mars 2011 (1)

- 7 mars 2011 (1)

- 4 mars 2011 (2)

- 3 mars 2011 (1)

- 1 mars 2011 (1)

- 27 février 2011 (1)

- 26 février 2011 (1)

- 19 février 2011 (1)

- 15 février 2011 (1)

- 12 février 2011 (1)

- 8 février 2011 (1)

- 5 février 2011 (1)

- 3 février 2011 (1)

- 18 janvier 2011 (1)

- 5 janvier 2011 (1)

- 4 janvier 2011 (1)

- 2 janvier 2011 (1)

- 1 janvier 2011 (1)

- 31 décembre 2010 (1)

- 27 décembre 2010 (1)

- 22 décembre 2010 (1)

- 18 décembre 2010 (1)

- 17 décembre 2010 (1)

- 14 décembre 2010 (1)

- 6 décembre 2010 (1)

- 3 décembre 2010 (1)

- 29 novembre 2010 (1)

- 26 novembre 2010 (1)

- 25 novembre 2010 (1)

- 23 novembre 2010 (1)

- 22 novembre 2010 (1)

- 19 novembre 2010 (1)

- 15 novembre 2010 (1)

- 13 novembre 2010 (1)

- 10 novembre 2010 (1)

- 9 novembre 2010 (1)

- 8 novembre 2010 (1)

- 5 novembre 2010 (1)

- 4 novembre 2010 (1)

- 3 novembre 2010 (2)

- 2 novembre 2010 (1)

- 27 octobre 2010 (1)

- 26 octobre 2010 (1)

- 24 octobre 2010 (1)

- 22 octobre 2010 (1)

- 20 octobre 2010 (1)

- 19 octobre 2010 (1)

- 5 octobre 2010 (1)

- 21 septembre 2010 (1)

- 19 septembre 2010 (1)

- 28 août 2010 (1)

- 27 août 2010 (3)

- 20 août 2010 (1)

- 18 août 2010 (1)

- 19 juillet 2010 (1)

- 7 juillet 2010 (1)

- 6 juillet 2010 (1)

- 2 juillet 2010 (1)

- 1 juillet 2010 (2)

- 24 juin 2010 (1)

- 19 juin 2010 (1)

- 16 juin 2010 (1)

- 4 juin 2010 (1)

- 3 juin 2010 (1)

- 31 mai 2010 (1)

- 26 mai 2010 (1)

- 21 mai 2010 (1)

- 12 mai 2010 (1)

- 10 mai 2010 (1)

- 25 avril 2010 (1)

- 23 avril 2010 (1)

- 12 avril 2010 (1)

- 11 avril 2010 (1)

- 10 avril 2010 (1)

- 8 avril 2010 (1)

- 7 avril 2010 (1)

- 31 mars 2010 (1)

- 30 mars 2010 (1)

- 29 mars 2010 (1)

- 21 mars 2010 (1)

- 19 février 2010 (2)

- 14 février 2010 (1)

- 9 février 2010 (1)

- 5 février 2010 (1)

- 3 février 2010 (2)

- 31 janvier 2010 (1)

- 30 janvier 2010 (1)

- 25 janvier 2010 (2)

- 24 janvier 2010 (1)

- 9 janvier 2010 (2)

- 8 janvier 2010 (1)

- 7 janvier 2010 (1)

- 2 janvier 2010 (1)

- 23 décembre 2009 (1)

- 21 décembre 2009 (1)

- 19 décembre 2009 (3)

- 18 décembre 2009 (2)

- 17 décembre 2009 (3)

- 16 décembre 2009 (1)

- 15 décembre 2009 (2)

- 14 décembre 2009 (1)

- 10 décembre 2009 (1)

- 4 décembre 2009 (1)

- 29 novembre 2009 (1)

- 27 novembre 2009 (1)

- 24 novembre 2009 (1)

- 22 novembre 2009 (2)

- 20 novembre 2009 (1)

- 17 novembre 2009 (1)

- 16 novembre 2009 (1)

- 13 novembre 2009 (1)

- 5 novembre 2009 (1)

- 4 novembre 2009 (1)

- 2 novembre 2009 (1)

- 1 novembre 2009 (1)

- 31 octobre 2009 (1)

- 29 octobre 2009 (1)

- 28 octobre 2009 (1)

- 19 octobre 2009 (2)

- 15 octobre 2009 (1)

- 14 octobre 2009 (1)

- 9 octobre 2009 (1)

- 7 octobre 2009 (1)

- 6 octobre 2009 (1)

- 2 octobre 2009 (2)

- 23 septembre 2009 (1)

- 20 septembre 2009 (1)

- 17 septembre 2009 (1)

- 4 septembre 2009 (1)

- 3 septembre 2009 (1)

- 26 août 2009 (2)

- 21 juillet 2009 (1)

- 7 juillet 2009 (1)

- 4 juillet 2009 (1)

- 30 juin 2009 (1)

- 19 juin 2009 (1)

- 12 juin 2009 (1)

- 4 juin 2009 (1)

- 3 juin 2009 (2)

- 2 juin 2009 (2)

- 27 mai 2009 (1)

- 19 mai 2009 (1)

- 11 mai 2009 (1)

- 7 mai 2009 (1)

- 5 mai 2009 (1)

- 2 mai 2009 (1)

- 29 avril 2009 (1)

- 28 avril 2009 (1)

- 24 avril 2009 (1)

- 23 avril 2009 (3)

- 8 avril 2009 (2)

- 6 avril 2009 (1)

- 4 avril 2009 (1)

- 2 avril 2009 (2)

- 1 avril 2009 (1)

- 30 mars 2009 (3)

- 29 mars 2009 (1)

- 27 mars 2009 (1)

- 26 mars 2009 (1)

- 20 mars 2009 (1)

- 19 mars 2009 (1)

- 14 mars 2009 (3)

- 13 mars 2009 (1)

- 12 mars 2009 (2)

- 9 mars 2009 (1)

- 8 mars 2009 (2)

- 7 mars 2009 (2)

- 6 mars 2009 (1)

- 4 mars 2009 (2)

- 2 mars 2009 (1)

- 28 février 2009 (3)

- 26 février 2009 (1)

- 21 février 2009 (1)

- 20 février 2009 (1)

- 18 février 2009 (2)

- 17 février 2009 (1)

- 16 février 2009 (2)

- 13 février 2009 (1)

- 11 février 2009 (2)

- 8 février 2009 (1)

- 6 février 2009 (4)

- 5 février 2009 (1)

- 3 février 2009 (1)

- 29 janvier 2009 (1)

- 22 janvier 2009 (2)

- 20 janvier 2009 (1)

- 19 janvier 2009 (1)

- 15 janvier 2009 (1)

- 12 janvier 2009 (1)

- 10 janvier 2009 (1)

- 9 janvier 2009 (1)

- 8 janvier 2009 (1)

- 6 janvier 2009 (1)

- 5 janvier 2009 (1)

- 3 janvier 2009 (1)

- 1 janvier 2009 (1)

- 28 décembre 2008 (1)

- 24 décembre 2008 (1)

- 21 décembre 2008 (1)

- 18 décembre 2008 (2)

- 11 décembre 2008 (1)

- 10 décembre 2008 (1)

- 9 décembre 2008 (1)

- 6 décembre 2008 (1)

- 5 décembre 2008 (2)

- 3 décembre 2008 (1)

- 1 décembre 2008 (1)

- 27 novembre 2008 (1)

- 26 novembre 2008 (1)

- 25 novembre 2008 (1)

- 21 novembre 2008 (1)

- 20 novembre 2008 (1)

- 18 novembre 2008 (1)

- 16 novembre 2008 (3)

- 15 novembre 2008 (1)

- 14 novembre 2008 (1)

- 13 novembre 2008 (1)

- 12 novembre 2008 (1)

- 11 novembre 2008 (1)

- 10 novembre 2008 (1)

- 7 novembre 2008 (3)

- 6 novembre 2008 (1)

- 5 novembre 2008 (1)

- 29 octobre 2008 (1)

- 27 octobre 2008 (1)

- 21 octobre 2008 (1)

- 20 octobre 2008 (1)

- 17 octobre 2008 (1)

- 16 octobre 2008 (1)

- 13 octobre 2008 (1)

- 11 octobre 2008 (1)

- 10 octobre 2008 (1)

- 9 octobre 2008 (2)

- 8 octobre 2008 (1)

- 6 octobre 2008 (1)

- 3 octobre 2008 (2)

- 2 octobre 2008 (1)

- 29 septembre 2008 (2)

- 28 septembre 2008 (1)

- 24 septembre 2008 (2)

- 23 septembre 2008 (3)

- 19 septembre 2008 (2)

- 18 septembre 2008 (1)

- 17 septembre 2008 (2)

- 15 septembre 2008 (1)

- 14 septembre 2008 (4)

- 13 septembre 2008 (1)

- 12 septembre 2008 (2)

- 10 septembre 2008 (2)

- 9 septembre 2008 (2)

- 8 septembre 2008 (2)

- 5 septembre 2008 (3)

- 4 septembre 2008 (3)

- 3 septembre 2008 (3)

- 2 septembre 2008 (2)

- 1 septembre 2008 (4)

- 29 août 2008 (1)

- 27 août 2008 (3)

- 22 août 2008 (1)

- 21 août 2008 (2)

- 19 août 2008 (1)

- 14 août 2008 (1)

- 12 août 2008 (2)

- 7 août 2008 (1)

- 3 août 2008 (1)

- 27 juillet 2008 (1)

- 25 juillet 2008 (2)

- 24 juillet 2008 (1)

- 23 juillet 2008 (6)

- 21 juillet 2008 (2)

- 19 juillet 2008 (1)

- 18 juillet 2008 (1)

- 17 juillet 2008 (1)

- 16 juillet 2008 (2)

- 15 juillet 2008 (1)

- 9 juillet 2008 (2)

- 8 juillet 2008 (2)

- 7 juillet 2008 (2)

- 5 juillet 2008 (1)

- 3 juillet 2008 (3)

- 2 juillet 2008 (2)

- 30 juin 2008 (2)

- 27 juin 2008 (2)

- 26 juin 2008 (1)

- 25 juin 2008 (1)

- 24 juin 2008 (1)

- 23 juin 2008 (1)

- 20 juin 2008 (2)

- 18 juin 2008 (1)

- 17 juin 2008 (1)

- 16 juin 2008 (1)

- 13 juin 2008 (1)

- 12 juin 2008 (1)

- 10 juin 2008 (1)

- 9 juin 2008 (3)

- 7 juin 2008 (2)

- 5 juin 2008 (1)

- 3 juin 2008 (1)

- 2 juin 2008 (1)

- 31 mai 2008 (1)

- 30 mai 2008 (1)

- 29 mai 2008 (2)

- 26 mai 2008 (2)

- 23 mai 2008 (3)

- 21 mai 2008 (2)

- 20 mai 2008 (2)

- 19 mai 2008 (2)

- 16 mai 2008 (1)

- 15 mai 2008 (1)

- 14 mai 2008 (1)

- 13 mai 2008 (4)

- 9 mai 2008 (1)

- 8 mai 2008 (1)

- 6 mai 2008 (2)

- 5 mai 2008 (1)

- 26 avril 2008 (1)

- 22 avril 2008 (1)

- 18 avril 2008 (1)

- 17 avril 2008 (3)

- 16 avril 2008 (3)

- 14 avril 2008 (1)

- 13 avril 2008 (1)

- 12 avril 2008 (1)

- 11 avril 2008 (1)

- 10 avril 2008 (2)

- 9 avril 2008 (1)

- 8 avril 2008 (1)

- 7 avril 2008 (2)

- 4 avril 2008 (1)

- 3 avril 2008 (2)

- 2 avril 2008 (1)

- 1 avril 2008 (3)

- 31 mars 2008 (1)

- 28 mars 2008 (2)

- 27 mars 2008 (4)

- 26 mars 2008 (1)

- 25 mars 2008 (1)

- 20 mars 2008 (2)

- 19 mars 2008 (2)

- 14 mars 2008 (2)

- 13 mars 2008 (1)

- 11 mars 2008 (1)

- 10 mars 2008 (2)

- 1 mars 2008 (1)

- 29 février 2008 (2)

- 28 février 2008 (3)

- 27 février 2008 (2)

- 26 février 2008 (2)

- 25 février 2008 (2)

- 21 février 2008 (1)

- 18 février 2008 (1)

- 17 février 2008 (4)

- 8 février 2008 (1)

- 6 février 2008 (1)

- 4 février 2008 (1)

- 2 février 2008 (1)

- 31 janvier 2008 (1)

- 30 janvier 2008 (1)

- 29 janvier 2008 (1)

- 25 janvier 2008 (1)

- 24 janvier 2008 (3)

- 23 janvier 2008 (3)

- 17 janvier 2008 (1)

- 11 janvier 2008 (2)

- 10 janvier 2008 (1)

- 8 janvier 2008 (2)

- 7 janvier 2008 (1)

- 4 janvier 2008 (1)

- 1 janvier 2008 (1)

- 30 décembre 2007 (3)

- 25 décembre 2007 (1)

- 22 décembre 2007 (4)

- 21 décembre 2007 (1)

- 20 décembre 2007 (4)

- 17 décembre 2007 (1)

- 14 décembre 2007 (1)

- 6 décembre 2007 (1)

- 5 décembre 2007 (2)

- 4 décembre 2007 (1)

- 29 novembre 2007 (2)

- 27 novembre 2007 (1)

- 22 novembre 2007 (2)

- 21 novembre 2007 (2)

- 20 novembre 2007 (2)

- 19 novembre 2007 (1)

- 17 novembre 2007 (2)

- 16 novembre 2007 (1)

- 15 novembre 2007 (1)

- 14 novembre 2007 (1)

- 13 novembre 2007 (1)

- 12 novembre 2007 (1)

- 10 novembre 2007 (1)

- 9 novembre 2007 (2)

- 8 novembre 2007 (5)

- 7 novembre 2007 (2)

- 6 novembre 2007 (2)

- 4 novembre 2007 (1)

- 1 novembre 2007 (2)

- 31 octobre 2007 (1)

- 30 octobre 2007 (2)

- 26 octobre 2007 (2)

- 25 octobre 2007 (2)

- 24 octobre 2007 (1)

- 21 octobre 2007 (1)

- 19 octobre 2007 (3)

- 18 octobre 2007 (1)

- 17 octobre 2007 (1)

- 16 octobre 2007 (2)

- 15 octobre 2007 (2)

- 11 octobre 2007 (1)

- 10 octobre 2007 (1)

- 8 octobre 2007 (1)

- 6 octobre 2007 (2)

- 5 octobre 2007 (1)

- 4 octobre 2007 (2)

- 3 octobre 2007 (1)

- 2 octobre 2007 (1)

- 28 septembre 2007 (2)

- 27 septembre 2007 (2)

- 25 septembre 2007 (1)

- 24 septembre 2007 (2)

- 18 septembre 2007 (1)

- 17 septembre 2007 (2)

- 14 septembre 2007 (1)

- 13 septembre 2007 (1)

- 12 septembre 2007 (1)

- 11 septembre 2007 (2)

- 10 septembre 2007 (1)

- 8 septembre 2007 (1)

- 6 septembre 2007 (2)

- 5 septembre 2007 (1)

- 4 septembre 2007 (1)

- 3 septembre 2007 (1)

- 31 août 2007 (1)

- 30 août 2007 (2)

- 29 août 2007 (2)

- 27 août 2007 (1)

- 22 août 2007 (2)

- 21 août 2007 (1)

- 26 juillet 2007 (1)

- 25 juillet 2007 (2)

- 24 juillet 2007 (2)

- 23 juillet 2007 (3)

- 12 juillet 2007 (1)

- 11 juillet 2007 (1)

- 10 juillet 2007 (2)

- 9 juillet 2007 (2)

- 6 juillet 2007 (1)

- 5 juillet 2007 (1)

- 2 juillet 2007 (3)

- 29 juin 2007 (1)

- 26 juin 2007 (1)

- 24 juin 2007 (1)

- 22 juin 2007 (1)

- 21 juin 2007 (1)

- 20 juin 2007 (2)

- 19 juin 2007 (2)

- 17 juin 2007 (1)

- 14 juin 2007 (1)

- 12 juin 2007 (2)

- 11 juin 2007 (1)

- 8 juin 2007 (1)

- 4 juin 2007 (1)

- 2 juin 2007 (1)

- 30 mai 2007 (1)

- 29 mai 2007 (1)

- 23 mai 2007 (1)

- 22 mai 2007 (1)

- 21 mai 2007 (1)

- 20 mai 2007 (1)

- 18 mai 2007 (4)

- 17 mai 2007 (1)

- 15 mai 2007 (2)

- 14 mai 2007 (1)

- 11 mai 2007 (1)

- 7 mai 2007 (1)

- 6 mai 2007 (1)

- 5 mai 2007 (1)

- 4 mai 2007 (1)

- 3 mai 2007 (2)

- 2 mai 2007 (3)

- 30 avril 2007 (2)

- 27 avril 2007 (1)

- 26 avril 2007 (2)

- 25 avril 2007 (4)

- 24 avril 2007 (1)

- 20 avril 2007 (1)

- 19 avril 2007 (2)

- 18 avril 2007 (3)

- 17 avril 2007 (1)

- 16 avril 2007 (2)

- 6 avril 2007 (2)

- 5 avril 2007 (3)

- 4 avril 2007 (1)

- 3 avril 2007 (3)

- 2 avril 2007 (2)

- 1 avril 2007 (2)

- 30 mars 2007 (5)

- 29 mars 2007 (1)

- 28 mars 2007 (1)

- 27 mars 2007 (1)

- 26 mars 2007 (1)

- 23 mars 2007 (1)

- 19 mars 2007 (1)

- 18 mars 2007 (1)

- 16 mars 2007 (2)

- 15 mars 2007 (1)

- 14 mars 2007 (3)

- 13 mars 2007 (2)

- 12 mars 2007 (2)

- 11 mars 2007 (1)

- 9 mars 2007 (1)

- 8 mars 2007 (3)

- 7 mars 2007 (1)

- 6 mars 2007 (2)

- 5 mars 2007 (2)

- 23 février 2007 (1)

- 21 février 2007 (1)

- 19 février 2007 (1)

- 16 février 2007 (2)

- 15 février 2007 (1)

- 14 février 2007 (2)

- 13 février 2007 (1)

- 12 février 2007 (2)

- 9 février 2007 (2)

- 8 février 2007 (3)

- 7 février 2007 (1)

- 6 février 2007 (1)

- 5 février 2007 (2)

- 2 février 2007 (2)

- 1 février 2007 (1)

- 31 janvier 2007 (2)

- 30 janvier 2007 (2)

- 29 janvier 2007 (2)

- 25 janvier 2007 (1)

- 24 janvier 2007 (2)

- 22 janvier 2007 (2)

- 20 janvier 2007 (1)

- 19 janvier 2007 (2)

- 18 janvier 2007 (3)

- 17 janvier 2007 (1)

- 16 janvier 2007 (2)

- 15 janvier 2007 (2)

- 12 janvier 2007 (3)

- 11 janvier 2007 (1)

- 10 janvier 2007 (1)

- 9 janvier 2007 (1)

- 8 janvier 2007 (2)

- 5 janvier 2007 (2)

- 4 janvier 2007 (1)

- 22 décembre 2006 (5)

- 21 décembre 2006 (3)

- 20 décembre 2006 (3)

- 19 décembre 2006 (3)

- 18 décembre 2006 (2)

- 15 décembre 2006 (3)

- 14 décembre 2006 (3)

- 13 décembre 2006 (2)

- 12 décembre 2006 (2)

- 11 décembre 2006 (1)

- 10 décembre 2006 (1)

- 8 décembre 2006 (1)

- 7 décembre 2006 (1)

- 6 décembre 2006 (3)

- 4 décembre 2006 (1)

- 1 décembre 2006 (1)

- 30 novembre 2006 (1)

- 29 novembre 2006 (1)

- 28 novembre 2006 (1)

- 27 novembre 2006 (2)

- 24 novembre 2006 (2)

- 23 novembre 2006 (2)

- 20 novembre 2006 (1)

- 17 novembre 2006 (1)

- 16 novembre 2006 (1)

- 15 novembre 2006 (1)

- 14 novembre 2006 (1)

- 9 novembre 2006 (1)

- 8 novembre 2006 (1)

- 7 novembre 2006 (2)

- 6 novembre 2006 (1)

- 5 novembre 2006 (1)

- 28 octobre 2006 (1)

- 27 octobre 2006 (2)

- 26 octobre 2006 (1)

- 25 octobre 2006 (1)

- 24 octobre 2006 (1)

- 23 octobre 2006 (2)

- 21 octobre 2006 (1)

- 20 octobre 2006 (1)

- 19 octobre 2006 (1)

- 18 octobre 2006 (2)

- 17 octobre 2006 (1)

- 16 octobre 2006 (2)

- 13 octobre 2006 (2)

- 12 octobre 2006 (1)

- 11 octobre 2006 (2)

- 10 octobre 2006 (1)

- 9 octobre 2006 (1)

- 6 octobre 2006 (2)

- 5 octobre 2006 (1)

- 4 octobre 2006 (1)

- 3 octobre 2006 (1)

- 2 octobre 2006 (1)

- 29 septembre 2006 (1)

- 28 septembre 2006 (1)

- 27 septembre 2006 (1)

- 26 septembre 2006 (2)

- 25 septembre 2006 (1)

- 22 septembre 2006 (1)

- 21 septembre 2006 (1)

- 20 septembre 2006 (1)

- 19 septembre 2006 (1)

- 18 septembre 2006 (2)

- 15 septembre 2006 (1)

- 14 septembre 2006 (2)

- 13 septembre 2006 (3)

- 12 septembre 2006 (3)

- 11 septembre 2006 (2)

- 8 septembre 2006 (1)

- 7 septembre 2006 (1)

- 6 septembre 2006 (1)

- 5 septembre 2006 (2)

- 4 septembre 2006 (1)

- 1 septembre 2006 (1)

- 31 août 2006 (1)

- 30 août 2006 (3)

- 29 août 2006 (2)

- 28 août 2006 (1)

- 24 août 2006 (1)

- 23 août 2006 (2)

- 22 août 2006 (1)

- 21 août 2006 (1)

- 2 août 2006 (1)

- 28 juillet 2006 (1)

- 26 juillet 2006 (1)

- 20 juillet 2006 (8)

- 19 juillet 2006 (1)

- 18 juillet 2006 (1)

- 17 juillet 2006 (2)

- 16 juillet 2006 (1)

- 12 juillet 2006 (3)

- 11 juillet 2006 (3)

- 10 juillet 2006 (1)

- 7 juillet 2006 (1)

- 6 juillet 2006 (1)

- 5 juillet 2006 (1)

- 4 juillet 2006 (2)

- 3 juillet 2006 (1)

- 30 juin 2006 (1)

- 29 juin 2006 (1)

- 28 juin 2006 (3)

- 27 juin 2006 (2)

- 26 juin 2006 (1)

- 24 juin 2006 (1)

- 23 juin 2006 (1)

- 22 juin 2006 (1)

- 21 juin 2006 (1)

- 20 juin 2006 (1)

- 19 juin 2006 (2)

- 16 juin 2006 (1)

- 15 juin 2006 (1)

- 14 juin 2006 (2)

- 13 juin 2006 (1)

- 12 juin 2006 (1)

- 11 juin 2006 (1)

- 9 juin 2006 (2)

- 8 juin 2006 (1)

- 7 juin 2006 (1)

- 6 juin 2006 (1)

- 5 juin 2006 (1)

- 2 juin 2006 (1)

- 1 juin 2006 (2)

- 31 mai 2006 (2)

- 30 mai 2006 (1)

- 29 mai 2006 (1)

- 26 mai 2006 (2)

- 24 mai 2006 (1)

- 23 mai 2006 (1)

- 22 mai 2006 (1)

- 19 mai 2006 (1)

- 18 mai 2006 (1)

- 17 mai 2006 (1)

- 16 mai 2006 (1)

- 15 mai 2006 (3)

- 14 mai 2006 (1)

- 12 mai 2006 (2)

- 11 mai 2006 (1)

- 10 mai 2006 (1)

- 9 mai 2006 (1)

- 5 mai 2006 (1)

- 4 mai 2006 (1)

- 3 mai 2006 (2)

- 2 mai 2006 (1)

- 1 mai 2006 (1)

- 28 avril 2006 (1)

- 27 avril 2006 (1)

- 26 avril 2006 (1)

- 25 avril 2006 (1)

- 24 avril 2006 (1)

- 14 avril 2006 (2)

- 13 avril 2006 (1)

- 12 avril 2006 (2)

- 11 avril 2006 (1)

- 10 avril 2006 (1)

- 9 avril 2006 (1)

- 7 avril 2006 (1)

- 6 avril 2006 (1)

- 5 avril 2006 (1)

- 4 avril 2006 (1)

- 3 avril 2006 (1)

- 31 mars 2006 (3)

- 30 mars 2006 (2)

- 29 mars 2006 (1)

- 28 mars 2006 (1)

- 27 mars 2006 (1)

- 24 mars 2006 (1)

- 23 mars 2006 (1)

- 22 mars 2006 (1)

- 21 mars 2006 (1)

- 20 mars 2006 (1)

- 17 mars 2006 (1)

- 16 mars 2006 (1)

- 14 mars 2006 (1)

- 13 mars 2006 (2)

- 10 mars 2006 (1)

- 9 mars 2006 (1)

- 8 mars 2006 (1)

- 7 mars 2006 (1)

- 6 mars 2006 (1)

- 3 mars 2006 (1)

- 2 mars 2006 (1)

- 1 mars 2006 (1)

- 27 février 2006 (1)

- 25 février 2006 (1)

- 24 février 2006 (1)

- 23 février 2006 (1)

- 22 février 2006 (1)

- 21 février 2006 (1)

- 20 février 2006 (2)

- 10 février 2006 (1)

- 9 février 2006 (1)

- 8 février 2006 (1)

- 7 février 2006 (1)

- 6 février 2006 (1)

- 3 février 2006 (1)

- 2 février 2006 (2)

- 1 février 2006 (2)

- 31 janvier 2006 (1)

- 30 janvier 2006 (3)

- 29 janvier 2006 (1)

- 27 janvier 2006 (2)

- 26 janvier 2006 (4)

- 25 janvier 2006 (1)

Cauchemar de repassage

Publié dans Photo

Commentaires fermés sur Cauchemar de repassage

Histoire métaphorique – le Berger

Il était une fois un berger qui avait un troupeau de brebis dans une vallée. Son père avait été berger avant lui, et son grand-père encore avant. D’aussi loin qu’il s’en souvienne, on était berger de père en fils dans sa famille. Puis ce berger prit femme, et sa femme lui donna un fils. Ils l’appelèrent Tiago. Alors le berger se dit : « il faut que je m’assure que mon fils ne manquera de rien. »

Le berger décida d’acheter quelques béliers pour augmenter la taille de son troupeau. Mais comme il n’avait pas beaucoup d’argent, il acheta des béliers d’espèces et de couleurs différentes de celles de son troupeau. Et son troupeau s’agrandit. Cela lui donnait beaucoup de travail. Et comme les béliers étaient d’espèces différentes, cela donnait des jeunes brebis de différentes couleurs dans le troupeau. Certaines tombaient malades, d’autres avaient des difformités. Mais le berger se disait « peu importe s’il y en a certaines qui sont moins belles, dans le nombre, je trouverai toujours assez de brebis pour assurer un avenir à mon fils ».

Mais comme il travaillait de plus en plus, ses amis venaient le voir de moins en moins souvent. Les champs étaient parsemés de crottes de brebis, certains animaux mouraient de maladie, et le berger n’avait pas de temps pour recevoir ses amis correctement. Le vieil Anselme, un voisin, déclara en repartant d’une de ses visites : « Tout cela finira par un drame ».

Et en effet, quelques nuits plus tard, alors que le berger n’arrivait pas à dormir à cause de ses soucis, il entendit du bruit dehors. Il pensa à un loup qui venait lui dérober ses brebis, et prit son fusil. Il tira et tua son chien de berger, un bon chien qui avait été avec lui pendant plus de 15 ans. Mais le berger se dit « ce n’est pas grave, maintenant que j’ai de l’argent, j’irai demain m’acheter quatre ou cinq chiens de berger ».

Et puis vint la saison de la tonte de la laine. C’était une saison dure, où il fallait travailler longtemps pour tondre toutes les brebis. Il fallait aussi rassembler les animaux que le berger voulait vendre aux bouchers, et les tuer rapidement pour que leur viande ne se gâte pas. Le berger rassembla une trentaine de brebis dans un enclos fermé, il commença par les tondre, et puis il prit son couteau. Le soleil était déjà haut dans le ciel, il faisait chaud et le berger était déjà très fatigué. Il saisit une brebis par le cou, abattit son couteau, et rejeta le corps de la brebis un peu plus loin. Puis il en saisit une deuxième par le cou, abattit son couteau, et jeta sa carcasse au loin. Le temps passait, et le berger agissait mécaniquement, il accomplissait toujours les mêmes gestes tout en se sentant extrêmement fatigué. La sueur l’aveuglait parfois, mais il continuait son travail. Il saisit une nouvelle brebis à tâtons, leva son couteau et il entendit « Papa ! », il répondit « Plus tard ! » Et abattit son couteau. Puis il jeta la carcasse au loin, saisit une autre brebis, et abattit son couteau, et jeta la carcasse au loin, et il continua ainsi tout l’après-midi. À la fin de l’après-midi, il n’y avait plus de brebis vivante dans l’enclos. Il laissa tomber son couteau dégoulinant de sang, et sortit lentement de son état de fatigue et d’aveuglement. Il se dit « quelqu’un m’a appelé, je crois, pendant que je travaillais ». Il chercha des yeux son fils, et ne le vit pas. Il se tourna vers le tas de carcasses de brebis, et vit soudain un pied d’enfant qui en dépassait. Il tira le pied vers lui et vit apparaître son fils, les yeux fermés et couvert de sang. Son fils ouvrit les yeux et lui sourit. Il dit : « comme j’ai vu que tu étais très occupé, j’ai attendu et je me suis endormi. »

Le berger regarda son fils qui était recouvert du sang de toutes les brebis qu’il avait tuées, et il se rendit compte qu’il s’était trompé de voie.

Dans les jours qui suivirent, le berger se débarrassa de beaucoup de ses brebis, et il donna plusieurs de ses chiens de berger à ses amis.

Et quelques années plus tard, au moment où il transmit son troupeau à son fils, c’était un des plus petits troupeaux de la vallée. Mais les brebis étaient toutes belles, en pleine santé, leur laine était blanche et brillante. Chaque brebis était unique, mais chacune avait sa place dans ce petit troupeau. Et ce troupeau apportait beaucoup de beauté et d’harmonie à la vallée.

Cette histoire a été conçue lors de la formation « praticien en PNL » que j’ai terminée en juillet 2013. Merci encore à tous les participants.

Publié dans Novela

Commentaires fermés sur Histoire métaphorique – le Berger

Paperasserie Procrastination Playlist

Dans son excellent livre (peu épais, et c’est très bien) « La procrastination, l’art de reporter au lendemain« , John Perry vante la proscrastination, ce qui en soi est déjà un plaisir, mais il aborde aussi quelques tactiques non douloureuses pour circonvenir ladite procrastination.

Dans son excellent livre (peu épais, et c’est très bien) « La procrastination, l’art de reporter au lendemain« , John Perry vante la proscrastination, ce qui en soi est déjà un plaisir, mais il aborde aussi quelques tactiques non douloureuses pour circonvenir ladite procrastination.

J’ai testé une de ces tactiques avec bonheur, un samedi matin où j’ai dépilé tout le courrier en retard : la liste de musique. Et je vais vous donner ici ma liste de musique anti-procrastination, en espérant qu’en retour, vous partagerez dans les commentaires vos morceaux de musique qui donnent la patate quand il s’agit d’ouvrir et de traiter 3 semaines de courrier, de ranger la cave ou de réparer l’étagère.

- Destination Anywhere (version des Commitments)

- In the Navy (Village People)

- Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams)

- Forever Man (Eric Clapton)

- More than a Woman (Bee Gees)

- La Soupe aux Choux (musique de Raymond Lefèvre)

- Cavan Potholes (Sharon Shannon)

- Freedom (George Michael)

- Follow Me (Pat Metheny Group)

- A Taste of Honey (Quincy Jones orchestra)

- Je n’ai pas la gale (Thomas Fersen)

- Slip Away (Pat Metheny Group)

- I Gotta Feeling (Black Eyed Peas)

- Locked Out of Heaven (Bruno Mars)

- Wild Wild West (Elmer Bernstein)

- Legend of Zelda : Suite (London Philharmonic Orchestra)

- Spirit in the Night (Bruce Springsteen)

Je m’arrête là pour l’instant, mais comme indiqué plus haut, je suis très preneur de suggestions pour des musiques qui aident à classer le courrier 🙂

Publié dans Musique, Productivité

3 commentaires

Japan Expo et Comic Con – 6 juillet 2013 – quelques photos…

Publié dans Photo

Commentaires fermés sur Japan Expo et Comic Con – 6 juillet 2013 – quelques photos…

Dessin(s) de Boulet – ça c’est fait ! :-)

Cela fait des années que je suis le talentueux Boulet dans ses publications numériques, mais j’avais raté deux rencontres dans la vie réelle (dont une vente aux enchères qui m’avait laissé mortifié et songeur, j’en avais fait un statut Facebook, c’est dire).

Cela fait des années que je suis le talentueux Boulet dans ses publications numériques, mais j’avais raté deux rencontres dans la vie réelle (dont une vente aux enchères qui m’avait laissé mortifié et songeur, j’en avais fait un statut Facebook, c’est dire).

Et hier, à Japan Expo, la jonction s’est enfin faite. Après 55 mn d’attente dans une file compacte qui sentait la sueur et la moiteur torride de la lionne en chaleur, j’ai accédé au graal, enfin, au graalinou, un dessin de l’artiste (lequel auteur est en vente dans toutes les bonnes librairies, rappelons-le).

À part peut-être une dédicace d’Eric Clapton ou de JJ Cale (et encore, il faudrait un peu plus qu’une simple signature), je ne vois pas bien ce qui pourrait battre ce dessin dans mon podium personnel 🙂

Publié dans Perso

Commentaires fermés sur Dessin(s) de Boulet – ça c’est fait ! :-)

Réincarnation du Ramier en Paillasson

Drame du printemps : ce dimanche matin, alors que je buvais un thé vert bien mérité dans mon jardin (j’avais travaillé tout le samedi moi Môssieur), j’entends des flapo-flapo dans un coin. Je m’en vais voir et là, drame : un de mes pigeons ramiers, mon jalon printanier, navré, mal en point, une aile probablement cassée, le sternum enfoncé, était allé choir et gésir dans le tout-à-l’égout.

Saisissant mon courage, un sac et le pigeon à deux mains, je le déposai à côté, non sans qu’il se débatte. Je ne parle pas le pigeon, et il ne semblait pas comprendre mon idiome : j’avais beau lui expliquer que je n’étais pas un renard, il était terrorisé (les lecteurs lettrés feront peut-être le parallèle avec un très beau texte de Giono dans Solitude de la pitié).

Une coupelle d’eau n’y fit rien : il trépassa quelques heures après.

J’étais fort marri, et bien tristoune.

Je décidai donc de m’activer le sang, et entrepris donc de débiter le sapin de Noël (nous sommes début juin, record battu). Cherchant à faire de la place, je fourrageai dans une caisse de feuilles mortes… et me piquai le doigt. Diantre diantre, me dis-je, des feuilles qui piquent.

Je touchai : ça se rétracta.

Je renversai doucement la caisse : une boule piquante en roula. Un hérisson. Probablement amené par une mouette (mon jardin est clos), le hérisson resta stoïquement roulé en boule. Ne parlant pas le hérisson, et un peu instruit de mes erreurs passées, je ne le touchai pas, et ne lui apportai aucune coupelle d’eau. Au bout de quelques dizaines de minutes, il se déboula et entreprit de se mettre à l’abri des feuilles. Après référendum, il fut nommé Paillasson. Et je ne peux m’empêcher de penser que le pigeon ramier disparut quand le hérisson apparut dans ma vie.

Réincarnation, la roue de la vie passe et repasse.

Publié dans Verts de terre

3 commentaires

Litchi Pom Pom

Lait après soleil enrichi à l’Aloe Vera, ou comment avoir le crâne qui sent comme un thé cannelle-ginseng-kumquat (avec des pétales de rose).

Publié dans Perso

2 commentaires

Caillou – Magenta

Publié dans Caillou

Commentaires fermés sur Caillou – Magenta

Nemesis now

Commencer sa journée en envoyant un mail cinglant.

Commencer sa journée en envoyant un mail cinglant.

« J’aime l’odeur du Napalm au petit matin ».

(Référence).

Publié dans Prof, Réflexions

Un commentaire

Petite pensée

Avoir la preuve, par une discussion de ce jour, qu’un collègue peut-être intelligent sans pour autant être fin. Et c’est ce manque de finesse qui le perd.

L’intelligence ne suffit pas. Ou plutôt, et ça me semble évident : l’intelligence qu’on définit comme telle (logique, acuité), et qui est mesurée par le QI, n’est pas ce qu’on devrait appeler « la vraie intelligence », qui inclut forcément la finesse…

Publié dans Réflexions

5 commentaires

Batana – Syncrétin

Syncrétin : n.m. Emmerdeur de la dernière minute quand on n’a vraiment plus le temps.

Syncrétin : n.m. Emmerdeur de la dernière minute quand on n’a vraiment plus le temps.

Par extension : Loi de Murphy incarnée par un unique agent.

Merci à Guillaume pour cette proposition de Batana, et son extension 🙂

Un bon exemple de syncrétin (un objet peut être un syncrétin) est donné au tout début du roman de Fred Vargas, Pars vite et reviens tard : de mémoire, Joss est à la bourre, il n’a pas le temps, donc il jette rapidement le filtre à café (rempli de café humide) dans le sac poubelle avant de partir. Hélas, le sac poubelle bascule et tout le café moulu se répand par terre. Et là, Joss s’agenouille humblement devant les événements, il sera encore plus en retard, mais il prend le temps de tout ramasser, c’est une leçon…

Pour la loi de Murphy* réduite à un seul agent, il faudrait un exemple… Guillaume, une idée ? 😉

* La loi de Murphy est une de mes grandes favorites – et veuillez noter que Guillaume y apparaît déjà… et Loi de Murphy oblige, tous les â ont disparu de l’article…

Publié dans Batana

2 commentaires

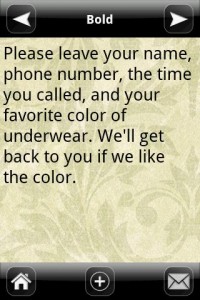

Batana – Digiaphone

Digiaphone : n. m. Personne qui ne répond pas à vos mails et/ou textos.

Digiaphone : n. m. Personne qui ne répond pas à vos mails et/ou textos.

Par extension : garçon de café qui ne voit pas votre main levée et ne vous entend pas…

Publié dans Batana

Commentaires fermés sur Batana – Digiaphone

Un Gala que Dali aurait aimé

L’autre jour, coincé dans l’antichambre d’un praticien, j’ai lu un Gala (le numéro de fin février). Une fois qu’on a passé la couverture, on tombe sur les pubs. Et puis d’autres pubs. Et encore d’autres pubs. je ne me plains pas, ce sont des mannequins filiformes au regard blasé, dans des tenues qui représentent de quelques semaines à quelques mois de salaire, c’est selon. Du beau linge qui fait rêver en attendant le dentiste.

L’autre jour, coincé dans l’antichambre d’un praticien, j’ai lu un Gala (le numéro de fin février). Une fois qu’on a passé la couverture, on tombe sur les pubs. Et puis d’autres pubs. Et encore d’autres pubs. je ne me plains pas, ce sont des mannequins filiformes au regard blasé, dans des tenues qui représentent de quelques semaines à quelques mois de salaire, c’est selon. Du beau linge qui fait rêver en attendant le dentiste.

J’ai donc compté : il y a 30 pages de publicités entre la couverture et le premier article. Puis une paginette d’article sur le petit ventre rond de Katie Middleton. Puis quelques pages de pub. Et enfin, non pas une, non pas deux, mais 5 pages de sommaire (sommaire Actu, sommaire Beauté, etc.), évidemment placées en vis-à-vis d’autres publicités. Donc, si je compte bien, pour arriver au début officiel du journal, c’est-à-dire l’Édito situé en page 47, et en excluant la paginette sur Pippa Windsor et les 5 pages de sommaire, on a donc 41 pages de publicité sans contrepartie éditoriale pour se reposer les yeux.

Conclusion numéro 1 : très bon business model. Les pubs (nombreuses) avant le contenu, voire dans le contenu (toutes les tenues des stars sont identifiées dans les articles, bonjour le branding). Je serais intéressé de connaître la répartition des revenus de Gala entre les ventes de numéros et abonnements (il doit bien y avoir des gens abonnés à Gala) et les ventes de pages de publicités.

Conclusion numéro 2 : un numéro de Gala est une oeuvre d’art ultimo-post-moderne, éphémère, avec une esthétique luxueuse mais jetable, un happening permanent d’infotainement. Un peu comme si on payait une place de cinéma pour voir deux heures de pubs (ce qui serait délirant, avouons-le). J’imagine ce que Salvador Dali ou Andy Warhol aurait pu faire comme collages avec cette esthétique de papier glacé.

Publié dans Réflexions

Commentaires fermés sur Un Gala que Dali aurait aimé

Caillou – Mars

Publié dans Caillou

4 commentaires

Brève de bar sur la presse écrite

– Ah, tu lis XXI ? Alors, comment c’est ?

– Ah, tu lis XXI ? Alors, comment c’est ?

– Bien, bien, les sujets sont fouillés, et puis surtout, les journalistes savent écrire, c’est pas comme…

– Libé ?

– Oui, Libé ou le Figaro, je ne dis pas que tous les journalistes ne savent pas écrire, mais c’est souvent le niveau zéro de l’écriture. C’est pour ça que j’aime Le Parisien : rien que du fait brut, pas d’analyse, pas de prose pseudo verbeuse…

– Mais dans Le Monde, au moins, les journalistes savent écrire, non ?

– Oui, dans le Monde, ils savent écrire, c’est juste nous qui ne savons pas lire…

Publié dans Réflexions

Commentaires fermés sur Brève de bar sur la presse écrite

Batana – Velcrotter

Velcrotter : v.i. (Par exemple dans les transports en commun) avoir le velcro de son manteau qui s’accroche au velcro d’un inconnu. Subir cette intimité non voulue avec stoïcisme, en attendant la prochaine station.

Velcrotter : v.i. (Par exemple dans les transports en commun) avoir le velcro de son manteau qui s’accroche au velcro d’un inconnu. Subir cette intimité non voulue avec stoïcisme, en attendant la prochaine station.

Par extension : subir la conversation d’une personne qui, malgré tous nos signaux de body language (regarder ailleurs, hocher la tête d’un air absent, silence…), ne se rend pas compte qu’on n’en a rien à faire, de ce qu’elle dit.

Publié dans Batana

Commentaires fermés sur Batana – Velcrotter